-

Stadt Ballenstedt

Ballenstedt ist eine Kleinstadt am Nordrand des Unterharzes. Das Straßenbild wird durch Alleen, Bauten des Barocks und des Klassizismus und schlichten, oftmals verputzten Fachwerkhäusern bestimmt. Das Schloß, eine barocke Dreiflügelanlage, wurde im wesentlichen in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, unter Einbeziehung von Teilen des Klosters aus dem 11 . / 12. Jahrhundert errichtet. Noch heute ist das Grab "Albrechts des Bären" (1100 - 1170) in der ehemaligen Nikolaikapelle, die im unteren Bereich des Schloßturmes liegt, zu sehen. Der Schloßpark, nach Plänen des königlich preußischen Gartendirektors Peter Joseph Lenne gestaltet, ist ein Naturdenkmal. Die terrassenförmig angelegte Wasserachse mit den vier Bassins und Fontänen bilden den Hauptanziehungspunkt des Parks, der Löwe im westlichen Teil des Parks wurde nach einem Modell von Schadow gegossen.

Ein Kleinod besonderer Art ist das Schloßtheater, das älteste Theater in Anhalt. Der 1788 von einem unbekannten Baumeister errichtete Theaterbau war Wirkungsstätte von Albert Lortzing und Franz Liszt. Das städtische Heimatmuseum, erbaut 1765, beherbergt neben der früh und stadtgeschichtlichen sowie der volkskundlichen Abteilung einen Gedenkraum für den Maler und Schriftsteller Wilhelm von Kügelgen (1802 - 1867).

In der Altstadt befinden sich das Alte Rathaus, ein zweigeschossiger Fachwerkbau aus dem Jahr 1683 und das Neue Rathaus. An den Gegensteinen befinden sich die Schieß- und Motorsportanlage und der Verkehrslandeplatz der Charter- und Zubringerflüge, Rundflüge mit Motor- oder Segelflugzeugen anbietet, aber auch Ultraleichtflug und Fallschirmsport sind möglich.

|

01 Opperöder Steinkohtenbergbau

1573 Beginn des Bergbaus durch Belehnung von Andreas Hasenbalck.

1584 Ältestes Patent zur Herstellung von Koks.

1590 Bergbau kam zum Erliegen.

1691 - 92 Gründung einer "Steinkohlengewerkschaft im Ballenstedter Forst".

1695 - 97 Förderung von einigen hundertTonnen Kohle im Jahr.

1743 Übernahme und Ausbau des Bergbaus auf Veranlassung des

Fürsten Victor von Anhalt - Bernburg

1770 Stagnation des Bergbaus durch einen Flözbrand.

1771 - 1824 In den darauf folgenden Jahren kontinuierlicher Anstieg des Kohleabbaus auf 2000 - 3000 Tonnen im Jahr.

Die Schächte waren max. 100 Meter tief. Die Gewinnung erfolgte im Strebbau durch Bohren und Schießen.

1824 Stilllegung des Bergbaus durch mangelnden Absatz.

1854 - 60 Letzte Versuche zur Wiederaufnahme endeten tragisch.

Standort -->

|

|

-

Bad Suderode

Schon 1480 fand "das gute Wasser" der Solequelle in einer Pfändungsurkunde der Äbtissin Hedwig Erwähnung. Seit Beginn des vorigen Jahrhunderts, als der Kurbetrieb begann, haben unzählige Gäste in Bad Suderode Erholung und Heilung gefunden. Das Ortsbild wird noch heute von den zahlreichen vorgebauten und kunstvoll geschmückten Holzveranden an den Häusern geprägt. 1914 wurde das erfolgreiche Bade- und Kurwesen mit dem Titel "Bad" und 1995 mit dem Titel "Heilbad" gewürdigt. Im Kurpark steht das Wahrzeichen des Ortes der Behringer Brunnen ein historischer Brunnentempel, benannt nach dem Ahnherrn des Herzogs Alexius zu Anhalt - Bernburg. Der Kurpark umgibt das neu errichtete Kur- und Gesundheitszentrum. Die hochprozentige Calciumsohle in ihrer Zusammensetzung deutschlandweit einzigartig, findet für Trinkkuren, Bäder und Inhalationen Anwendung bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, insbesondere Osteoporose, Erkrankungen des Herz Kreislauf - Systems und Atemwegserkrankungen. In Weiterführung der 170-jährigen Kurorttradition übernahm die Unternehmensgruppe der Paracelsus Kliniken die Klinik für berufsbedingte Atemwegserkrankungen.

Ältestes Gebäude des Ortes ist die romanisch säkularisierte Alte Kirche, welche heute als multikulturelles Zentrum für Konzerte, Ausstellungen oder Lesungen genutzt wird.

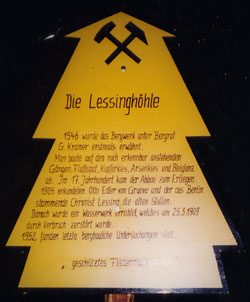

Unweit des Kurparks findet der Gast die Lessinghöhle (einen alten Bergwerksstollen), sowie ein Verbundsystem alter Zisternen (lndustriedenkrnal), die bis Anfang der 60er Jahre die Trinkwasserversorgung gewährleistet hat. Weitere Ausflugsziele sind unter anderem das Naturschutzgebiet am Müncheberg und der Preußenturm auf dem Schwedderberg.

|

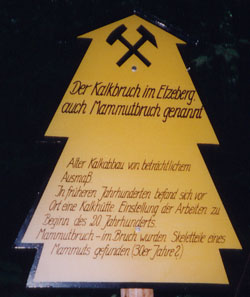

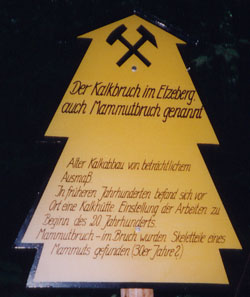

01 Der Kalkbruch im Elzeberg, auch Mammutbruch genannt

Alter Kalkabbau von beträchtlichem Ausmaß. In früheren Jahrhunderten befand sich vor Ort eine Kalkhütte .

Einstellung der Arbeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Mammutbruch - im Bruch wurden Skeletteile eines Mammuts

gefunden (30er Jahre ?)

Standort -->

|

|

|

02 Glockenstein

Erratischer Block oder altgermanische Kultstätte - diese Frage wurde noch nicht geklärt. Material Ramberggranit.

Kerbungen an der linken Seite und im hinteren Bereich zeigen, daß der Stein beinahe den Steinbrucharbeiten im Wurmbachtal zum Opfer gefallen wäre, bevor seine UnterschutzsteIlung erfolgte.

Der Sage nach klingt der Glockenstein in der Walpurgisnacht wie eine Glocke und weist so den Hexen den Weg zum Brocken.

Standort -->

|

|

|

03 Femegericht

Alter Steinbruch, das Femegericht genannt. Hier wurden vermutlich bereits Steine für den Bau der Lauenburg und der Stecklenburg gebrochen. Im19. Jahrhundert als Frühstücksplatz des Quedlinburger Oberbürgermeisters Dr. Brecht hergerichtet - Steinblock als Tisch mit 3 Stufen davor. Der Rambergforst befand sich damals im Besitz der Stadt Ouedlinburg. Der Ort führt auch den Namen des "Teufels Taufstein".

(nach der zugehörigen Hexensage). Außerdem wird er "Knyphausens Ruh" genannt (nach einer in Neinstedt ansässig gewesenen Adelsfamilie von Knyphausen).

Standort -->

|

|

|

04 Die Sommerklippen

In den Sommerklippen wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgedehnte Steinbrüche (Granit) angelegt. Das Material diente zu Straßenborden, Pflastersteinen, Grabeinfassungen und Gedenksteinen. Das Bruchmaterial (Steinsplitter) wurde den Fundamenten und dem unteren Sockel der Wohnhäuser zugegeben.

Neben den eigentlichen Arbeiten im Bruch wurden auch sogenannte "Findlinge" - große Granitsteine in den Forsten aufgespürt und gespalten. In den umliegenden Forsten findet man noch heute reichlich Zeugen aus jener Zeit. Die Arbeiten in den Brüchen wurden Ende der 50er Jahre, des 20. Jahrhunderts eingestellt.

In den 70er Jahren erfolgte die UnterschutzsteIlung.

Standort -->

|

|

|

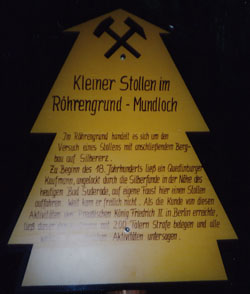

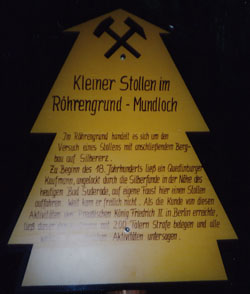

05 Kleiner Stollen im Röhrengrund - Mundloch

Im Röhrengrund handelt es sich um den Versuch eines Stollens mit anschließendem Bergbau auf Silbererz.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts ließ ein Quedlinburger Kaufmann, angelockt durch die Silberfunde in der Nähe des heutigen Bad Suderode, auf eigene Faust hier einen Stollen auffahren. Weit kam er freilich nicht. Als die Kunde von diesen Aktivitäten den Preußischen König Friedrich ll. in Berlin erreichte, ließ dieser den Kaufmann mit 200 Talern Strafe belegen und alle weiteren bergbaulichen Aktivitäten untersagen.

Standort -->

|

|

|

06 Rogensteinbrüche im Silgenstig und im Elzeberg

Rogenstein ist eine Kalksteinablagerung des Buntsandsteins mit sandigem Bindemittel. Er wurde in früheren Zeiten gern als Baumaterial benutzt. Das Gestein eignet sich aufgrund seiner abgeplatteten Form sehr gut zum Mauerwerksbau. Wir finden es daher als Baumaterial älterer Gebäude in den Dörfern der Umgebung, aber auch in den Bauten der zweiten Bauperiode der Stecklenburg (12. / 13. Jahrhundert).

Der Rogenstein wurde im Silgenstieg und im gegenüberliegenden Elzeberg (Richtung Thale) abgebaut.

Standort -->

|

|

|

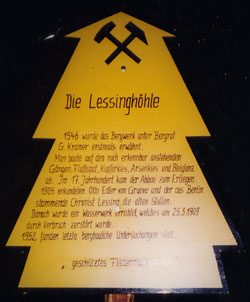

11 Die Lessinghöhle

1546 wurde das Bergwerk unter Bergrat G. Kramer erstmals erwähnt. Man baute auf den noch erkennbar anstehenden Gängen Flußspat, Kupferkies Arsenkies und Bleiglanz ab. Im 17. Jahrhundert kam der Abbau zum erliegen. 1905 erkundeten Orte Edler von Graeve und der aus Berlin stammende Chronist Lessing die alten Stollen. Danach wurde ein Wasserwerk errichtet, welches am 25.3.1909 durch Verbruch zerstört wurde. 1952 fanden letzte bergbauliche Untersuchungen statt.

|

|