07 Dietersdorf

Das Dorf liegt in einer kleinen Mulde, umgeben von Feldern und viel Wald, was seine ruhige, idyllische Lage kennzeichnet.

Durch die Maßnahme der Dorferneuerung und den Fleiß vieler Bürger wurde der Ort in einen sauberen Zustand versetzt. Gepflegte Fachwerkhäuser, Blumenrabatten, Grünanlagen, neue Straßen und Plätze zieren das Ortsbild.

Die im Jahre 1733 erbaute Dorfkirche sowie die ca. 600 Jahre alte Gerichtslinde prägen den Mittelpunkt des Dorfes.

Der eingetragene Schützenverein, mit seinen ca. 40 Mitgliedern, verfügt über ein Vereinshaus und einen Schießstand mit einer 50 m Bahn für KK, Großkaliber und Pistolen. Die Anlage kann nach Absprache auch von Nichtmitgliedern genutzt werden.

Wolfsberg

|

0701 Antimongrube bei Wolfsberg

Das Bergbaurevier besteht aus den Bereichen "Versuchsschächte am Spükekopf“ und dem "Grauen Wolf“ am großen Mittelberg, später "Segen des Herren", letztlich auch "Antimongrube" genannt

(1740 - 1782 , 1793 - 1861 und 1923 - 1926).

Aus den Anfängen des Bergbaus stammen der "Alte und Neue Kunstschacht" mit je 100 Meter Teufe, der "Leipziger Schacht" und der "Fundschacht" mit ca. 38 Meter Teufe bis zur Stollensohle.

Gefördert wurde Antimonglanz, als Begleitmineralien fand man noch Bournonit, Federerz, Nickelerz, Schwerspat, Arsen und Bleiglanz.

|

|

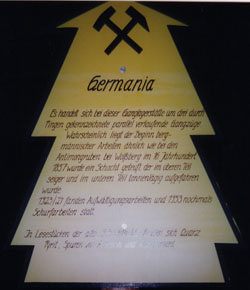

0702 Germania

Es handelt sich bei dieser Ganglagerstätte um drei durch Pingen gekennzeichnete parallel verlaufende Gangzüge.

Wahrscheinlich liegt der Beginn bergmännischer Arbeiten ähnlich wie bei den Antimongruben bei Wolfsberg im 16. Jahrhundert. 1857 wurde ein Schacht geteuft, der im oberen Teil seiger und im unteren Teil tonnlägig aufgefahren wurde. 1923/24 fanden Aufwältigungsarbeiten und 1953 nochmals Schurfarbeiten statt.

In Lesestücken der alten Schachthalde fanden sich Quarz, Pyrit, Spuren von Antimon und Auripigment. |

|

08 Hayn

Nordöstlich der Kreisstadt liegt die Harzgemeinde Hayn. Das schmucke Harzdorf wird umschlossen von bewaldeten Erhebungen, die 400 m Ü. NN liegen. Der Tourist mit Suche nach engem Kontakt zur Natur und besinnlicher Ruhe findet in Hayn den idealen Platz.

Viele Wälder laden zu ausgedehnten Wanderungen ein und auch Wintersportmöglichkeiten sind hier gegeben.

Bäuerliche Siedler entdeckten vor über 1000 Jahren die Hochfläche östlich eines Berges. Bemerkenswert ist die Kirche des Dorfes. Die erste Kirche entstand 1430 auf gräfliches Geheiß. Sie wurde 1479 vom Halberstädter Bischof eingeweiht. 1886 brannte diese Kirche infolge eines Blitzschlages völlig nieder. Bereits 1889 konnten die Hayner ihr neues Gotteshaus betreten, welches eine Kuriosität im Harz darstellt.

Sie ist die einzige Kirche der weiten Umgebung mit neugotischem Formgut, bei welcher der Turm mit einem Kanzelaltar im Osten steht.

Eine traditionelle Dorfschenke sowie ein neu errichteter Harzgasthof laden zu Rast mit Speis und Trank ein. Viele Ausflugsmöglichkeiten bieten sich an.

|

0801 Grube "Weiße Zeche" bei Hayn

Vermutlich fand schon im 16. Jahrhundert Bergbau (Tagebau) statt.

Ab 1712 gab es mehrere kurze Betriebsperioden und die Hauptproduktionszeit stammt aus den Jahren 1856 bis 1859.

Unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg als auch 1952 - 1953 fanden nochmals Erkundungsarbeiten ohne wirtschaftlichen Erfolg statt. Abgebaut wurden silberhaltiger Bleiglanz und Eisenspat.

Nach alten Unterlagen sollen aus 100 Pfund Roherz 43 Pfund Blei und 100 Gramm Silber gewonnen sein.

Der Abbau begann als Tagebau und ging im Tiefbau bis auf 12 m unter Rasensohle um. Als Begleitminerale wurden Fahlerze, Antimonerze, Bournonit, Kupferkies, Pyrit und Zinkblende angetroffen.

Der Gangzug besteht aus drei Mineraltrümern mit bis zu 1,6 Meter Mächtigkeiten.

|

|

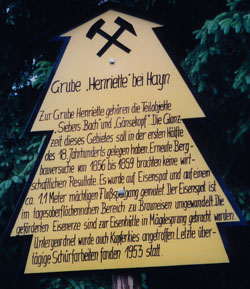

0802 Grube "Henriette" bei Hayn

Zur Grube Henriette gehören die Teilobjekte "Siebers Bach" und "Gänsekopf'. Die Glanzzeit dieses Gebietes soll in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gelegen haben.

Erneute Bergbauversuche von 1856 bis 1859 brachten keine wirtschaftlichen Erfolge. Es wurde auf Eisenspat und auf einen ca. 1,1 Meter mächtigen Flußspatgang gemutet. Der Eisenspat ist im tagesoberflächennahen Bereich zu Brauneisen umgewandelt.

Die geförderten Eisenerze sind zur Eisenhütte in Mägdesprung gebracht worden. Untergeordnet wurde auch Kupferkies angetroffen. Letzte übertägige Schürfarbeiten fanden 1953 statt. |

|

0803 Bergwerk "Der Drache"

1433 wurde der "Drache" verliehen und 1444 für zwei weitere Jahre vom Zehnt befreit. Landgraf Friedrich zu Thüringen erteilte 1438 für drei Silberbergwerke (darunter der Drache) Münzfreiheit und andere Privilegien für sechs Jahre - auch "Bergwerk der Trache genannt am Hartze" . Nach 30-jährigem Krieg wurde der Drache als erste Grube wieder genannt. 1704 kam die Grube mit neuen Privilegien an die "v. Utterodtsche Gewerkschaft". 1730 und 1741 fand Abbau statt.

Ab 1858 wurde der Bergbau bei Hayn aufgegeben. |

|

0804 Bergwerk "Weißenberg"

Ab 1392 Erwähnung des Bergwerkes auf dem "Wittenberg", als Landgraf Balthasar von Thüringen gegenüber dem Stolberger Grafen Heinrich XVI. seine Lehensoberhoheit über alle "Gold- und Silbererzgänge" geltend machte.

Weitere frühe Nennungen erfolgten 1398, 1428, 1438 und 1488. 1444 Vorhandensein einer Münzstätte in Nähe der Silbererzgruben auf dem Weißenberg.

1691 - 1695 Hauptmuter W. Ömler vom Bergwerk "uffm Weißenberge im ambt Hayn"

1704 Verleihung an Berghauptmann v. Utterodt

1712 Betreibung der "Weißen Zeche" am Weißen Berg

1768 Belegung mit 16 Bergleuten Schmelzprobe ergab stark antimonhaltiges Erz. Weitere Betriebszeiten der "Weißen Zeche" zwischen 1794 und 1800 sowie Untersuchungsarbeiten um 1849

1858 Übernahme durch Gesellschaft aus Halle und Aufgabe des Bergbaus bei Hayn. |

|

0805 Grubengebiet "Pfaffenbusch"

Der Pfaffenbusch gehört zum östlichsten Teil eines etwa 3 Kilometer langen Gangzuges, beginnend im Westen am Mühlberg (alte Windmühle am Nordausgang von Schwenda) und führt über die Gruben Feldbusch und Sperberhöhe zum Pfaffenbusch. Es existieren hier ein tonnlägiger (schräger) Schacht mit 25 Meter Seigerteufe sowie ein ca. 300 Meter langer Stollen im Norden. Der Beginn der bergmännischen Arbeiten ist unbekannt. Von 1856 bis 1868 fand lebhafter Betrieb statt. 1871 bis 1872 wurde die Grube erneut betrieben. Gefördert wurden Eisenspat, Brauneisen und Flußspat. Die Verhüttung der Erze erfolgte in Mägdesprung. |

|

09 Schwenda

Inmitten herrlicher Wälder liegt am südlichen Fuße des Großen Auerbergs (580 m ü. NN), auf dessen Gipfel sich das größte eiserne Doppelkreuz der Welt mit 38 m erhebt, die Gemeinde Schwenda.

Schon im Jahre 532 wird der Ort erstmals als "Wenda unterm Berg im Harzgau" urkundlich erwähnt. Sein Name wird zurückgeführt aus "schwenden, schwinden", (dh. roden, abholzen).

In den Jahren 1736 bis 1738 entstand als einer der schönsten sakralen Bauten der Umgebung die Kirche St. Cyriakus und Nikolai.

Die Barockkirche ist, nach der Zerstörung der Frauenkirche in Dresden am 13.02.1945, einmalig in Deutschland. Der Bau, auf einem Rund von acht Säulen ruhend, entstand nach dem Vorbild der Peterskirche zu Rom. Die Entwürfe stammen von Ratszimmermeister George Baer (1666 bis 1738, der Baumeister der Frauenkirche in Dresden).

Der achteckige Rundbau hat eine Außenhöhe von 34 m und einen Innendurchmesser von 15 m. Das Kuppelgewölbe zeigt in der Mitte das Gottesauge, darum gruppieren sich die Bilder der vier Evangelisten und darunter die vier Erzengel, dazwischen sind die Jahreszeichen und die alten Monatszeichen ausgemalt.

Schwenda ist seit ältester Zeit ein Bauern- und Bergarbeiterdorf gewesen. Bis Mitte des 19 Jahrhunderts waren Schwendaer Bauern Leibeigene des Grafen zu Stolberg. Bis Ende des 2. Weltkrieges gab es neben einigen Handwerksbetrieben ca. 75 landwirtschaftliche Betriebe, welche meist noch auf Nebeneinkünfte angewiesen waren. In den 50er Jahren wurde die LPG gegründet, die sich in den Jahren bis 1990 zum Spezialbetrieb für Jungrinderaufzucht, Schafproduktion und kooperative Pflanzenproduktion entwickelte. Seit 1990 gibt es die Agrargenossenschaft Jungrinderaufzucht mit Futter- und Getreideanbau.

In richtiger Einschätzung der günstigen klimatischen Bedingungen und der hervorragenden landschaftlich reizvollen Lage wurde Schwenda als Urlauberort erschlossen. Schwenda hat seinen dörflichen Charakter bewahrt und bietet seinen Gästen die ideale Erholung, bei der man den Alltagsstreß vergessen und neue Kraft beim Wandern in wundervoll ursprünglicher Natur schöpfen kann. Erholungssuchenden, die die Stille der Natur lieben und Entspannung finden wollen, stehen Gästezimmer, Bungalows und Ferienwohnungen zur Verfügung. Im Ort befinden sich zwei gastronomische Einrichtungen.

|

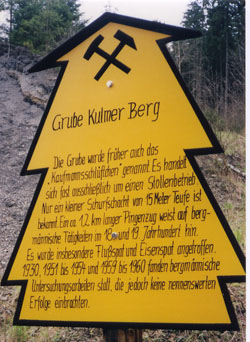

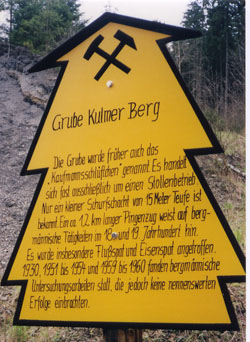

0901 Grube Kulmer Berg

Die Grube wurde früher auch das "Kaufmannsschlüftchen" genannt. Es handelt sich ausschließlich um einen Stollenbetrieb. Nur ein kleiner Schurfschacht von 15 Meter Teufe ist bekannt.

Ein ca. 1,2 km langer Pingenzug weist auf bergmännische Tätigkeiten im 18. und 19. Jahrhundert hin.

Es wurde insbesondere Flußspat und Eisenspat angetroffen. 1930, 1951 bis 1954 und 1959 bis 1960 fanden bergmännische Untersuchungen statt, die jedoch keine nennenswerten Erfolge einbrachten.

|

|

0902 Gänge am Jungfrauenwiesenkopf

Es handelt sich um eine kleine Schwerspatlagerstätte, bei der die bergmännischen Arbeiten kurz nach ihrer Aufnahme 1928 aus finanziellen Gründen wieder eingestellt wurden. Letzte Erkundungen fanden von 1950 - 1951 statt.

Es wurden ein querschlägig in nordsüdlicher Richtung verlaufender Stollen von ca. 70 Meter Länge und ein 10 Meter tiefer Schurfschacht 55 Meter südlich des Stollenmundloches aufgefahren. Aus dem Schacht wurden in 6,5 und 10 Meter Teufe streichende Erkundungen betrieben. Der angetroffene Schwerspatgang keilt bei 7 Meter Teufe aus.

Die Mächtigkeiten werden mit 1,0 Meter angegeben. Der Schwerspat ist teilweise durch Eisenspat, Roteisen , Eisenglanz und Brauneisen verunreinigt. |

|

0903 Grubengebiet "Feldbusch"

Es handelt sich um ein Eisenspat- Flußspatvorkommen. Der Schacht soll über 39 Meter tief gewesen sein. Aufgeschlossen wurden zwei Gangtrümer. Der Eisenspat soll bis zu 7 % Mangan enthalten haben.

Der Beginn der bergmännischen Arbeiten ist unbekannt. Um 1871 bis 1872 sollen die Arbeiten "wieder aufgenommen worden sein".

Die letzten geologischen Erkundungen (Bohrungen) fanden 1951 /52 statt. |

|

0904 Grube Kirchenholz,

auch Hohe Stiege genannt

Die Grube liegt unmittelbar am Westrand eines Felsitphorphyrganges im Kirchenholz. Der Gangzug wurde durch zwei Stollen vom Krummschlachttal her sowie durch einen Versuchsschacht von 25 Meter Teufe erschlossen. Der Beginn bergmännischer Tätigkeit ist unbekannt.

1793 fanden bereits Schürfarbeiten auf Eisenstein statt.

Um 1870 /71 bis 1874 war die Grube in Betrieb.

Es wurde manganhaitiger Eisenspat abgebaut. Man geht davon aus, daß der Abbaubereich sich 60 bis 70 Meter in vertikaler Richtung und ca. 100 Meter in streichender Richtung erstreckt hat. Die geförderten Erze sollen nach der Eisenhütte in Mägdesprung geliefert worden sein. |

|

10 Stolberg

Im Nordwesten des Landkreises, in einer Bilderbuchlandschaft eingebettet, liegt das malerische Städtchen Stolberg. Seit Jahren ein beliebter Kur- und Erholungsort, wird es auch "Perle des Südharzes" genannt und bietet dem Besucher inmitten stiller weiter Wälder gesunde Luft, Erholung und Entspannung.

Stolberg ist einer der ältesten Orte im Südharz und blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Wann der Ort gegründet wurde, ist nicht nachweislich.

Aber bereits lange bevor die Stadt ihren Namen erhielt, wurden in dieser Gegend Erze abgebaut. So wird in einer chronistischen Erwähnung darüber berichtet, daß schon 794 im Stolberger Raum Bergbau betrieben wurde. Dies hatte maßgeblichen Einfluß auf die Gründung des Ortes.

Der Ursprung des Ortsnamens ist nicht eindeutig zu erklären. Die Silbe "Stol" wird von dem Wort "Stahal" in der Bedeutung "hart, fest" abgeleitet, während die Namensendung "berg" eine fränkische Erschließung vermuten läßt. Im 10. Jahrhundert wurde die Stolberger Burg gegründet. Erstmalig urkundlich erwähnt wurde der Ort 1157, ein auf der Burg residierender Graf von Stolberg hingegen erst im Jahre 1210.

Das Stadtrecht wurde vor 1300 verliehen. Über Jahrhunderte hinweg bildete der Bergbau die wichtigste Erwerbsquelle der Einwohner. Der Bergbau begründete auch den Wohlstand der Stadt und der Stolberger Grafen, die neben dem Bergrecht seit dem 13. Jahrhundert auch das Münzrecht besaßen.

Die ökonomische Grundlage der gegenwärtig 1600 Einwohner zählenden Stadt schafft der Tourismus, für dessen Erhalt in den letzten Jahren die technische Infrastruktur erneuert wurde - natürlich unter der Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Aus dem in der Zeit von 1992 bis 1994 ausgetragenen Bundeswettbewerb zur "Erhaltung historischen Stadtraumes" ging Stolberg mit einer Goldplakette hervor.

Seit Januar 1993 trägt Stolberg den Titel "Historische Europastadt" und wurde 1994 für besonders familienfreundliche Ferienangebote ausgezeichnet.

Angestrebt wurden und werden europaweite Kontakte, vor allem im Bereich Tourismus. Für diese Aktivitäten wurde Stolberg im Oktober 1995 von der Europäischen Kommission der Preis "LES ETOILES D'OR DU JUMELAGE"

- Die Goldenen Sterne der Partnerstadt - in Dublin (Irland) verliehen.

Der besondere Reiz der Stadt besteht in ihrem geschlossenen historischen Stadtbild im Fachwerkstil, den verwinkelten Gassen und sehr vielen Sehenswürdigkeiten, wie dem Rathaus ohne Innentreppen, dem Heimatmuseum mit Münzwerkstatt, dem Museum "Altes Bürgerhaus", der Stadtkirche St. Martini, dem frühgotischen Rittertor und dem mittelalterlichen Saigerturm. Die Mehrzahl der in Stolberg zu sehenden Wohngebäude sind zwei- und dreigeschossige Traufenhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Um 1489 wurde Thomas Müntzer, ein Denkmal vor dem Rathaus erinnert an ihn, in Stolberg geboren. Er gilt als legendärer Anführer des Bauernkrieges (1524/25) in Thüringen. 1525 predigte Martin Luther in der Stadtkirche St. Martini.

Sehr gut ausgestattete Hotels und Pensionen, gepflegte Privatunterkünfte sowie niveauvolle Restaurants, gemütliche Gaststätten und kleine Cafes erwarten ihre Gäste.

|

1001 Hoffnung und Segen Gottes am Butterberge

Das Grubengebiet wird erstmalig 1718 erwähnt. Wahrscheinlich liegt der Beginn bergbaulicher Tätigkeiten viel früher. Die Blütezeit des Bergbaus lag 1854 - 1858.

Im Südosten des Gangbereiches liegt das Feld der Friedenszeche.

Der Bereich der Grube Hoffnung und Segen Gottes wurde später auch Grube Louise genannt.

Drei Mineraltrümer verlaufen in einer Gangzonenbreite bis zu 60 Meter. Im mittleren Trum wurde ein 2,1 Meter mächtiger Schwefelkies Kupferkies - Gang aufgeschlossen und abgebaut.

Von 1833 - 1853 wurden 43000 t Eisenspat, 25000 t Flußspat und 200 t Kupferkies gefördert.

1856 waren 30 Bergleute und ein Steiger beschäftigt. Das Grubengebiet wurde ca. 1954 von der südlich gelegenen Grube Flußschacht aus im Niveau der 12. Sohle (210m Teufe) unterfahren.

|

|

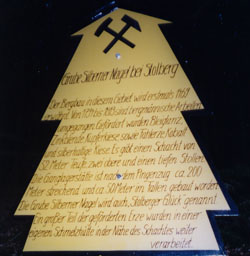

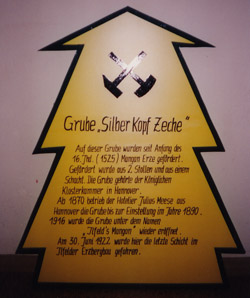

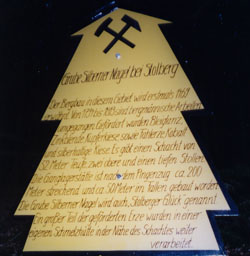

1002 Grube Silberner Nagel bei Stolberg

Der Bergbau in diesem Gebiet wird erstmals 1469 erwähnt.

Von 1794 bis 1813 sind bergmännische Arbeiten umgegangen. Gefördert wurden Bleiglanz, Zinkblende, Kupferkies, sowie Fahlerze, Kobald und silberhaltige Kiese.

Es gibt einen Schacht von 52 Meter Teufe, zwei obere und einen tiefen Stollen. Die Ganglagerstätte ist nach dem Pingenzug ca. 200 Meter streichend und ca. 50 Meter im Fallen gebaut worden.

Die Grube Silberner Nagel wird auch "Stolberger Glück" genannt. Ein großer Teil der geförderten Erze wurden in einer eigenen Schmelzhütte in der Nähe des Schachtes weiter verarbeitet. |

|

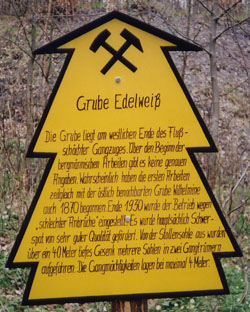

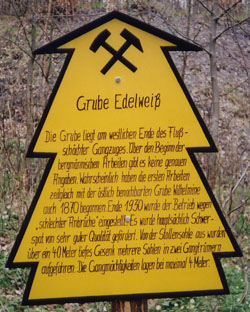

1004 Grube Edelweiß

Die Grube liegt am westlichen Ende des Flußschächter Gangzuges.

Über den Beginn der bergmännischen Arbeiten gibt es keine genauen Angaben. Wahrscheinlich haben die ersten Arbeiten zeitgleich mit der östlich benachbarten Grube Wilhelmine auch 1870 begonnen.

Ende 1930 wurde der Betrieb wegen "schlechter Anbrüche" eingestellt. Es wurde hauptsächlich Schwerspat von sehr guter Qualität gefördert. Von der Stollensohle aus wurden über ein 40 Meter tiefes Gesenk mehrere Sohlen in zwei Gangtrümern aufgefahren. Die Gangmächtigkeiten lagen bei maximal 4 Meter. |

|

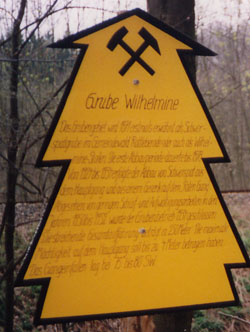

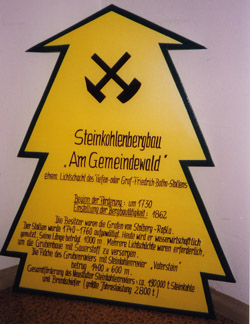

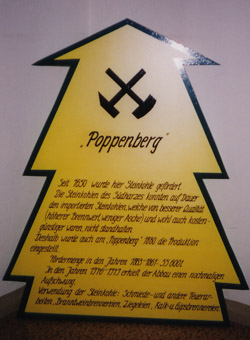

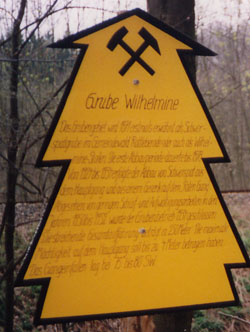

1005 Grube Wilhelmine

Das Grubengebiet wird 1871 erstmals erwähnt als Schwerspatgrube im Gemeindewald Rottleberode oder auch als Wilhelmine - Stollen.

Die erste Abbauperiode dauerte bis 1878. Von 1924 bis 1934 erfolgte der Abbau von Schwerspat aus dem Hauptgang und aus einem Gesenk auf dem "Roten Gang". Abgesehen von geringen Schürf- und Aufwältigungsarbeiten in den Jahren 1950 bis 1952 wurde der Grubenbetrieb 1934 geschlossen. Die streichende Gesamtauffahrung beträgt ca. 250 Meter. Die maximale Mächtigkeit auf dem Hauptgang soll bis zu 4 Meter betragen haben. Das Gangeinfallen lag bei 75°bis 80° SW. |

|

1006 Grube Silberbach

Die erste Erwähnung der "Grube Glück auf im Silberbachtal" stammt von 1854. Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren aber bereits viel früher bergmännische Arbeiten zu verzeichnen. Gefördert wurde vorwiegend Schwerspat, daneben wurde auch Flußspat und Eisenspat, untergeordnet Kupferkies angetroffen. Es gab den "Alten Schacht" (55 m - Sohle) und den "Neuen Schacht" mit einer Teufe von 140 Meter.

Die Blütezeit der Grube war in der Zeit von 1923 bis 1938. Es gab ein hangendes, liegendes und Diagonaltrum. Ca. 100 t Stückespat monatlich wurden 1948 für die Farbenfabrik Bitterfeld produziert. Die endgültige Schließung der Grube erfolgte 1958. |

|

1007 Grubengebiet am Beckersberg

Der Beginn bergmännischer Arbeiten ist nicht bekannt. Vor 1871 fand "lebhafter Bergbau" statt. Es handelt sich um eine Schwerspat - Eisenspatlagerstätte. Von 1949 bis 1952 fanden letzte Erkundungen statt. Dabei wurden ein 20 Meter tiefer Schurfschacht und ein 100 Meter langer Untersuchungsstollen aufgefahren.

Die durch Pingen gekennzeichnete Ganglagerstätte verläuft vom Arendskopf im SO über den Kaldaunenberg nördlich des Zwißelberges über den Pfaffenberg zum Ludetal. Die Mächtigkeit einzelner Schwerspattrümer beträgt bis zu 1,5 Meter. Große Wasserzuläufe haben die bergmännischen Vortriebsarbeiten stark behindert. |

|

11 Breitenstein

Breitenstein erhielt den Namen von einem sehr großen und breiten Steine, der früher unter der Linde hinter der Kirche lag, wovon man 1879 noch die Stücke sah. Heute befindet sich 50 m westlich der Kirche, auf dem Platz der Einheit, neben einer hohen Linde auf einem 95 cm hohen Rundsockel eine Steinplatte. Sie ist 9 cm dick und hat einen Durchmesser von 175 cm. Ursprünglich könnte die Platte rund gewesen sein, heute ist diese rund bis oval. Ob es der einstige breite Stein ist, kann leider nicht mehr bewiesen werden. Auf jeden Fall sind der Breite Stein und die Linde Symbole des Dorfsiegels.

Urkundlich erscheint das Dorf zuerst 1264, wo ein Henricus miles de Breidensteine genannt wird, welcher als Lehensmann der Grafen von Stolberg nach 1272 vorkommt. Breitenstein wurde durch seine Lage an der alten Heerstraße (Nordhausen - Quedlinburg) und an der Harzschützenstraße (Stiege - Auerberg) leidtragend in die kriegerischen Handlungen vergangener Jahrhunderte einbezogen.

Als Ausgangspunkt für eine Harzerkundung ist Breitenstein ideal. Ferienwohnungen und Gastronomie stehen den Reisenden zur Verfügung. Ausgedehnte Felder, Wiesen, Laub- und Nadelwälder laden Spaziergänger und Wanderer bei viel frischer Luft zu einer Tour ein.

Für Besucher und Tennisfreunde kann Breitenstein eine neue Tennisanlage und Gastronomie bieten. Bedingt durch seine Höhenlage und der Tatsache, daß in dieser Gegend die meisten Niederschläge unseres Landkreises fallen, ist Breitenstein ein beliebter Wintersportort.

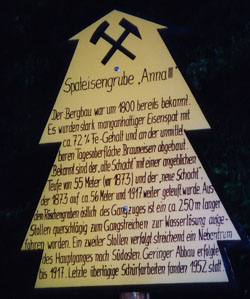

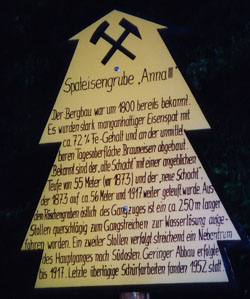

1101 Spateisengrube "Anna III"

|

1101 Spateisengrube "Anna III"

Der Bergbau war um 1800 bereits bekannt. Es wurden stark manganhaitiger Eisenspat mit ca. 72 % Fe-Gehalt und an der unmittelbaren Tagesoberfläche Brauneisen abgebaut.

Bekannt sind der "alte Schacht" mit der angeblichen Teufe von 55 Meter (vor 1873) und der "neue Schacht"I der 1873 auf ca. 56 Meter und 1917 weiter geteuft wurde. Aus dem Röschengraben östlich des Gangzuges ist ein ca. 250 m langer Stollen querschlägig zum Gangstreichen zur Wasserlösung aufgefahren worden. Ein zweiter Stollen verfolgt streichend ein Nebentrum des Hauptganges nach Südosten.

Geringer Abbau erfolgte bis 1917. Letzte übertägige Schurfarbeiten fanden 1952 statt.

|

|

1102 Gangzug "Am Regensburger Kopf'

Es gibt mehrere kleine Gruben, die vorwiegend als Kleinst- und Familienbetriebe bis etwa 1880 auf Eisenspat I Brauneisen in sehr geringen Teufen gebaut haben. Vermutlich handelt es sich um das Bergwerksfeld Heinrich II.

Bekannt sind der Spielmannsschacht und der Leiermannsschacht. Die letzten Untersuchungsarbeiten fanden 1953 - 1954 statt.

Aus dieser Zeit stammen die Schächte I, Teufe 31 m (Schacht Breitenstein) und Schacht II , Teufe 12 m. |

|

20 Uftrungen

Uftrungen ist eine Gemeinde mit einer Fläche von 29 km² und liegt am Rande des Südharzes inmitten des Thyratales.

Erstmals wurde Uftrungen 890 als Ort genannt. Der Ortsname setzt sich wie folgt zusammen: UF - Oben; TR - Thyra (Fluß), UNGEN - Ort - Uftrungen, der oben an der Thyra gelegene Ort.

1275 nannte sich Uftrungen Ufthirungen, 1303 Uftherungen, 1348 Uftyrungen.

Die Landschaft sowie kleine und mittelständische Firmen prägen wesentlich die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde.

Eine Firma der Pyrotechnik, als einer der größten Arbeitgeber am Ort, befaßt sich mit der Herstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen und seit geraumer Zeit mit der Entsorgung ziviler und militärischer Problemstoffe. In dieser Firma sind überwiegend Frauen beschäftigt.

Ein bekanntes Ausflugsziel ist die Höhle "Heimkehle" in Uftrungen, welche bereits 1357 urkundlich erwähnt wurde. 1920 konnten die ersten Besucher die erschlossene beleuchtete Höhle besuchen. Seit 1991 bereichert die

"Laserschau" das kulturelle Angebot.

Am 24.12. jeden Jahres findet das "Fest der tausend Lichter" in der Höhle Heimkehle statt, was mehr als 4000 Besucher begeistert.

|

2001 Eisensteingruben

Uftrungen I und Uftrungen II

Der Schacht Uftrungen I wurde im Zeitraum 1851 bis 1852 und der Schacht Uftrungen II 1853 abgeteuft. Die geförderten Eisenerze (Eisenspat, erdige Eisen- und Manganhydroxyde) wurden über Stollen mit einer Pferdebahn in das Krummschlachttal und von dort zur Verhüttung nach Rottleberode gebracht.

Anfallende Pyrite wurden zunächst unmittelbar vor den Stollenmundlöchern in entsprechenden Öfen abgeröstet. Die erbrachte Produktion ist als gering einzustufen.

|

|

2002 Schachtanlage Graf Carl Martin und Tiefer Stollen

In etwa 550 Meter Entfernung von der Grube Fluorit in ostsüdöstlicher Richtung schert von dem Flußschachter Gangzug der Backöfener Gangzug in südöstlicher Richtung ab.

Im Scherungsbereich sind eine Vielzahl von Mineralien anzutreffen. Der Beginn bergbaulicher Arbeiten ist nicht bekannt.

Die Blütezeit scheint zwischen 1859 bis 1884 gelegen zu haben. Der Schacht Graf Carl Martin wurde 1896 abgeteuft. Gefördert wurden hier neben Eisenerzen auch Kupfererze, Fluß- und Schwerspat. Der Schwerspat bildete meist grobstäbige bis radialstrahlig angeordnete Aggregate. Es wurden Schwerspatkristalle bis zu 30 Zentimeter Länge beobachtet. Der gesamte Bereich wurde von der Grube Fluorit aus unterfahren. |

|

21 Rottleberode

Schon zu vorgeschichtlicher Zeit war das Gebiet von Rottleberode besiedelt.

Otto I. schenkte seinem Sohn Wilhelm, dem Erzbischof zu Mainz, den Reichshof Radulverode, der schon das Münz- und Marktrecht besaß. Aus dem Jahre 968 ist urkundlich belegt, daß Wilhelm I. auf der Durchreise von Halberstadt nach Mainz in Rottleberode verstorben ist. In den folgenden Jahrhunderten waren die Hohnsteiner und Stolberger Grafen Lehnsherren. Sie stritten 1437 in der "Schlacht im Totenweg", am Westrand der Ortslage gelegen, gegen die Söldner des Bischofs von Halberstadt. Danach ging das Besitztum in den alleinigen Besitz der Stolberger Grafen über. Im Verlaufe der Zeit wechselte die Schreibweise über Radolverode, Rattilferode, Rottelsrode bis zum heutigen Rottleberode.

Geprägt wurden der Ort und seine Umgebung durch einen Jahrhunderte alten Bergbau auf Eisen, Buntmetalle, Flußspat und Gips. Zahlreiche kleinere und größere Halden in der näheren Umgebung sowie Pingen und überlieferte Namen, wie Kupferhütte und Hüttenhof sind Zeugen der Gewinnung und Verhüttung dieser Bodenschätze. Erwähnenswert ist der "Flußschacht" bei Rottleberode im Krummschlachttal. Anfang des 20. Jh. war hier die damals größte Flußspatlagerstätte Mitteleuropas aufgeschlossen. Der Produktionsbetrieb wurde 1989 wegen Erschöpfung der Vorräte eingestellt. Mit der Blüte des Bergbaus wuchs auch die Holzindustrie. Durch die Ansiedlung der benötigten Arbeitskräfte wurden auch Landwirtschaft und Viehzucht beheimatet. Ein weiterer wichtiger Industriezweig in dieser Region entwickelte sich mit der Pyrotechnik. So waren in der unmittelbaren Umgebung von Rottleberode zwei Pulvermühlen vorhanden, die übrigens mit Wasserkraft betrieben wurden. Der Name Pulvermühle ist bis in die heutige Zeit erhalten geblieben. Die Namen "Mühlfleck", "Am Mühlgraben" und "Grasmühle" sowie die noch vorhandene "Mühlgasse" in der Ortslage sind Zeugen von wasserbetriebenen Kornmühlen entlang der Wasserläufe von Thyra und Krebsbach.

Rottleberode ist durch eine günstige Verkehrsanbindung gut und schnell zu erreichen und stellt im Straßenverkehr einen wichtigen Kreuzungspunkt dar.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde ist positiv. Geprägt wird die Gemeinde durch ca. 90 Kleinbetriebe und Gewerbetreibende, dem Gipswerk sowie dem bereits erschlossenen und noch weiter auszubauenden Gewerbegebiet.

Die Ver- und Entsorgungsnetze für Erdgas, Wasser, Abwasser und Telefon sind fertiggestellt. Grund- und Sekundarschule sowie eine Krippe und Kindergarten sind im Ort vorhanden. Für die individuelle Freizeitgestaltung stehen 9 Vereine zur Verfügung, die im gesellschaftlichen Leben der Einwohner eine wichtige Rolle spielen. Ein neues Schul- und Sportzentrum wurde im August 1996 eröffnet.

Durch eine hohe Wohnqualität verbunden mit einer haushaltsnahen Infrastruktur erweist sich Rottleberode als attraktiver Wohnstandort. Damit ist Rottleberode zu einem bedeutsamen Zentrum im Südharz geworden.

|

2101 Josephshütte

Benannt nach dem Grafen Joseph von Stolberg. Ca. 1582 erste nachweisbare Erwähnung als Kupferhütte.

1827 übernimmt Bergrat Benninghaus die Hütte. Die Kupfererze kamen u. a. auch vom Hermannsschacht.

1835 wandelt er den Betrieb in eine Eisenhütte mit Hochofen um. Das erforderliche Erz wurde mit Pferdefuhrwerken, meist als Spateisenstein, von der Grube Louise im Krummschlachttal angefahren.

1872 übernimmt die Harzer Union Bad Harzburg, die spätere Mathildenhütte, den Betrieb.

1887 waren ein Holzkohle - Hochofen und eine Gebläsemaschine für Wasser und Dampfantrieb vorhanden, wobei zuletzt noch eine Gießerei angebaut wurde. Die Anlage kam 1895 zum Erliegen, nachdem zuvor in der Gießhalle ein Pochwerk und eine Kugelmühle zur Erzeugung von Flußspatmehl aus den Flußspäten der Flußspatgrube im Krummschlachttal in Betrieb gingen.

|

|

2102 Harzer Spatgruben Rottleberode, Grube Fluorit

Sehr altes Grubengebiet. Bereits 1786 wurde in Lempes Bergbaukunde die Existenz der "5. Sohle" beschrieben. Zunächst wurde aus drei Stollenbetrieben, darunter der 1889 angelegte Sauerbrey - Stollen, im Flußkopf wurde Flußspat (CaF2) gefördert. Der Förderschacht wurde. 1908 bis in das Niveau der 12. Sohle und 1967 bis zur 24. Sohle geteuft. Er erreichte damit eine Teufe von 500 m und war damit der tiefste Schacht in der Umgebung. Mit Flußspatmächtigkeiten von bis zu 26 m und einer streichenden Erstreckung dieser Linse von über 100 m galt die Lagerstätte als die größte Mitteleuropas. In den oberen Bereichen der Lagerstätte wurden bis Ende der sechziger Jahre auch sehr gute Qualitäten von Schwerspat (BaS04) abgebaut. Die Produktion wurde 1989 eingestellt. |

|

2103 Grube Hermannsschacht

Am Nordrand von Rottleberode befindet sich der Hermannsschacht. Er wurde 1877 auf eine Gesamttiefe von 71,3 Meter geteuft. Vorlaufend waren bereits der Clementinen - Stollen und der Ritterberger Stollen aufgefahren. Von 1878 bis 1879 wurden Vorrichtungsarbeiten betrieben.

Die Förderung von Kupferschiefererz wurde 1908 eingestellt. Das angetroffene mineralführende Flöz hatte eine Mächtigkeit von 0,20 Meter und zeigte ein Einfallen von etwa 11° nach Süden. Der Erzgehalt betrug etwa 4% Cu und die Sanderze des Weißliegenden 5%. Die Gesamtbelegschaft soll ca. 150 Mann betragen haben. |

|

2104 Kreuzstieger Stollen

Entlang des Südharzrandes ist das Ausgehende des Kupferschieferflözes bei Rottleberode durch eine große Anzahl kleiner Halden erkennbar. Im südlichen Ortsbereich von Rottleberode ist der Ansatzpunkt des Kreuzstieger Stollen gewesen. Von ihm aus wurde der Kupferschieferabbau zwischen Krummschlacht - Tal und Thyra – Tal unter dem bereits vorhandenen oberflächennahen Abbau fortgesetzt.

Der Kreuzstieger Stollen mit einer Länge von 807 Lachter erreichte 1859 das Kupferschieferflöz in einer Tiefe von 100 Lachter (ca. 210 Meter).

Als eine interessante Zahl sei die Produktionshöhe aus dem Zeitraum von 1764 bis 1774 mit 1000 Tonnen Schiefer und Sanderz genannt. Hieraus wurden 32 t Kupfer gewonnen. |

|

36 Hainrode

Hainrode ist eines der schönsten Dörfer im Karstgebiet, das von zahlreichen Misch- und Laubwäldern umgeben ist Hainrode wurde 1349 das erste Mal urkundlich erwähnt, besteht aber mit Sicherheit schon länger. Die Schreibweise änderte sich im Laufe der Geschichte von Heyerode über Haynrode bis zum heutigen Hainrode.

Das Dorf und sein Name entstand durch Rodung des Hains (Wald) Hainrode. Der Ort gehörte zunächst zur Grafschaft Thüringen, später zur Markgrafschaft Meißen und anschließend zum Kurfürstentum Sachsen.

1815 kam Hainrode schließlich zu Preußen. In Hainrode wurde hauptsächlich Landwirtschaft und Bergbau betrieben. Noch heute künden

zahlreiche kleine Halden vom Abbau des Kupfers, Silbers und Eisengesteins. Dadurch erlangte das eher arme Dorf einen gewissen Reichtum. Im Laufe des 18. Jahrhunderts waren die Erzvorräte jedoch erschöpft, der Bergbau wurde eingestellt.

Die Landwirtschaft wurde wieder Hauptwirtschaftszweig. Die Einwohnerzahl sank von 700 auf 400 Bürger.

Heute hat Hainrode eine Vielzahl von Handwerksbetrieben und Gewerbetreibenden. Seit einigen Jahren verfügt der Ort über die Freizeitanlage Förstergarten, die für Groß und Klein zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bietet (Kegelbahn, Freifeldschach, Kinderspielplatz). Eine Gaststätte lädt hier zum verweilen ein.

Das ganze Jahr über sind Wanderungen durch die reizvolle Umgebung möglich. Der gut ausgeschilderte Rundwanderweg (9,5 km) mit einem attraktiven Grillplatz und einer alten erschlossenen Bergbaupinge bietet Möglichkeiten zur aktiven Erholung. In den Wintermonaten sind Skiwanderungen und Rodelpartien möglich. Ein neu erbautes Bürgerhaus mit 160 Plätzen steht den Einwohnern und Gästen nicht nur bei den kulturellen Höhepunkten, wie Sommerfest oder Kirmes zur Verfügung.

|

3601 Bergbaugebiet Hainrode

Typisch für die Landschaft um Hainrode sind die vielen kleinen Schachthalden, heute als bewachsene Hügel zu sehen. Sie künden von einem lebhaften Bergbau zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert.

Es wurde nach Kupfer, Silber und Eisenstein gegraben. Im Laufe des 18. Jahrhunderts waren die Erzvorräte jedoch erschöpft und der Bergbau wurde in dieser Gegend eingestellt. Auf dieser Schachthalde ist ein zweimännischer Haspel aus dem 15. Jahrhundert dargestellt.

|

|