|

01 Gelände des Feld- und Quellenzuges

Die Sauergrube, von 1646 bis 1655 in Betrieb, ist die erste genannte Grube auf diesem Gang. Später folgten die Gruben Fürst Wilhelm, Prinzessin Dorothea Jeanette und Fürstin Elisabeth Albertine. Der Abbau von Blei - Silbererz erfolgte mit Unterbrechung bis 1893. Erschlossene Ganglänge 300 m.

Tiefster Aufschluß 212 m

Standort -->

|

|

|

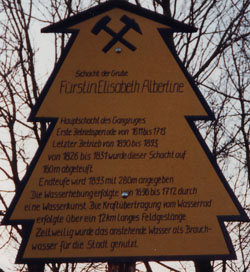

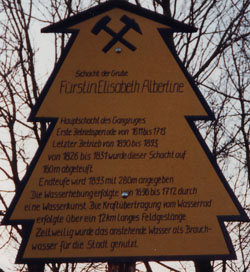

02 Schacht der Grube Fürstin Elisabeth Albertine

Hauptschacht des Gangzuges. Erste Betriebsperiode von 1611 bis 1713. Letzter Betrieb von 1890 bis 1893, von 1826 bis 1831 wurde dieser Schacht auf 160 m abgeteuft. Endteufe wird 1893 mit 280 m angegeben. Die Wasserhebung erfolgte von 1696 bis 1712 durch eine Wasserkunst. Die Kraftübertragung vom Wasserrad erfolgte über ein 1,2 km langes Feldgestänge. Zeitweilig wurde das anstehende Wasser als Brauchwasser für die Stadt genutzt.

Standort -->

|

|

|

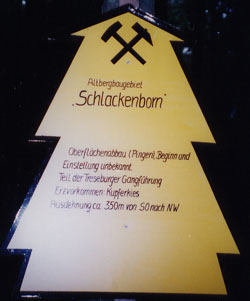

03 Haldengelände des Feld- und Quellenzuges

Entstanden vom Betrieb der Gruben des 16. Jahrhunderts bis-1893. Vier Gruben, die bedeutendsten davon die "Albertine", hatten den Hauptanteil am Blei - Silberabbau um Harzgerode.

Standort -->

|

|

|

04 3. Lichtloch des Schwefelstollens

auf dem Reichen Davids - Gang. Abbau auf Pyrit Bleiglanz erfolgte in den "Vereinigten Gruben" bis1752. Um 1880 wurde der Schacht verfüllt, einplaniert und mit Bäumen umpflanzt. Heute" Die Trompel".

Standort -->

|

|

|

05 Hoffnung Gottes

1691 bis 1714 als "Das verhoffte Glück" betrieben.

1716 neu aufgenommen als "Hoffnung Gottes".

1727 Durchschlag des St. Catharinenstollens in 93 m Teufe zur Wasserlösung.

1845 Abteufen des neuen Schachtes als IV. Lichtloch des Herzog Alexis - Erbstollens.

1858 wurde bei 142 m Teufe die Stollensohle erreicht und im Gegenort der Stollen vorgetrieben.

Durchschlag 1862 Endteufe 180 m.

Mit Unterbrechungen in Betrieb bis 1893.

Die Halde wurde abgetragen, der Schacht 1928 verwahrt.

Standort -->

|

|

|

06 Halde des Alexiserbstollens

( Alexiserbstollenhalde )

Das Apfelberger Lichtloch wurde 1837 als III. Lichtloch angesetzt. Es diente bis zum Durchschlag des Stollens 1862 zur Fahrung und Förderung. Von 1839 bis 1845 erfolgte auf den vom Erbstollen überfahrenen Gang "Stollengang" ein Abbau auf Bleiglanz und Zinkblende bis 21 Lachter unter die Stollensohle.

Standort -->

|

|

|

07 Pingen des Schalkenburger Gangzuges

Der Abbau erfolgte auf Eisenerz (Limonit, Siderit). Ältester Abbau urkundlich nicht bekannt. 1706 erstmalige Erwähnung. Von 1799 bis 1802 Versuchsabbau auf Bleierz.

1802 verlassen (stillgelegt)

1956 Erkundungsarbeiten

1984 durch die Bergsicherung verwahrt

Standort -->

|

|

|

08 Der Kunstteich

Der Kunstteich ist der jüngste der ehemals sechs Teiche im Einzugsgebiet des Langentalbaches.

Er wurde 1696 angelegt um Aufschlagwasser für das Kunstrad der Grube "Albertine" anzustauen. Das Wasserrad befand sich im Langen Tal. Ein 1,2 Kilometer langes Feldgestänge übertrug die Kraft auf die Wasserkunst (Pumpen) der Grube "Albertine". Die Anlage war bis 1710 in Betrieb.

Standort -->

|

|

|

09 Kulturdenkmal Herzog-Alexis –Erbstollen

1830 unter der Leitung des Bergrates J.L.C. Zinken begonnen.

Am 26. Mai 1862 im Gegenortbetrieb durchgeschlagen. Länge 2336 Meter.

Der Stollen sollte die Wasser der Gruben auf der Harzgeröder Hochfläche lösen. Die Rekonstruktion erfolgte 1992 über Fördermittel des Ministeriums für Umwelt- und Naturschutz Sachsen - Anhalt. Harzklub Zweigverein Harzgerode e.V.

Standort -->

|

|